在高温环境下,6J13康铜和F2锰铜合金以其独特的物理与电性能在电阻合金领域有广泛应用。使用这些材料的重点之一在于其在高温条件中的蠕变性能,影响着设备的寿命、可靠性和安全性。与此通过光谱分析监测材料中的化学成分变动,为性能的稳定性提供技术保障。

就6J13康铜而言,它属于铜铍合金,强调高导电性和良好的机械性能,特性参数表面表现出导电率达85%以上(GB/T5237-2014),蠕变强度在300℃时保持在35MPa以上(ASTMB187-16)。F2锰铜合金则因其优异的耐腐蚀和高温性能,在使用过程中展现出极佳的稳定性,材料的高温蠕变变形率在400℃条件下控制在0.5%以内(通过LME提供的行情数据观察)。

这些高温性能指标的达成,依赖于材料的合理选型,但市场上常有人陷入一些误区,比如将材料使用温度直接与极端数据对应,认为只要能够承受高温就可以选用,没有考虑到材料的蠕变强度与应力水平;又或者忽视了化学成分中的微量元素对高温蠕变的影响,导致性能偏差;一些设计人员过度依赖单一标准(如只依据ASTM标准)做选择,而忽略了国内GB标准对某些关键参数的补充作用。

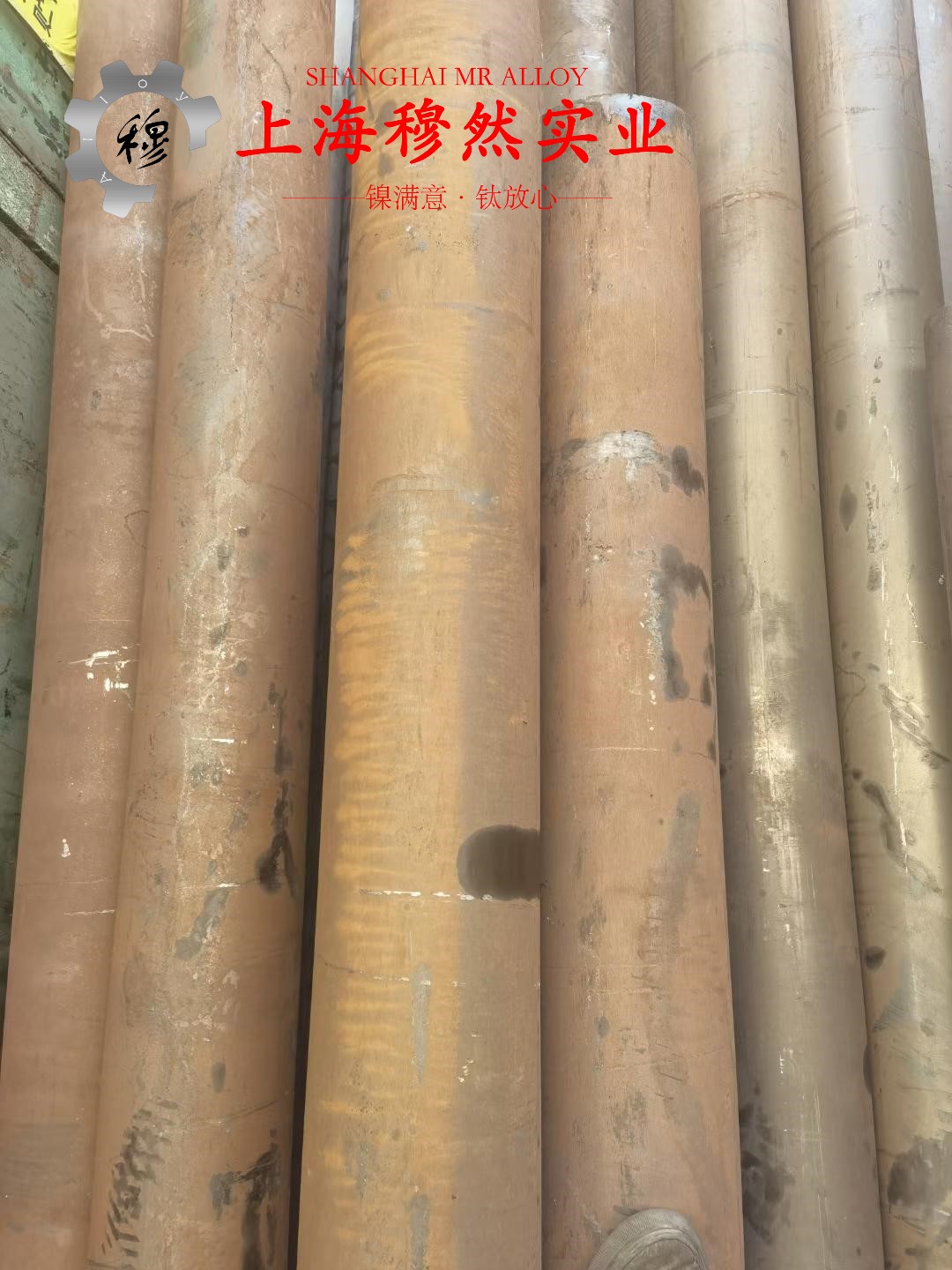

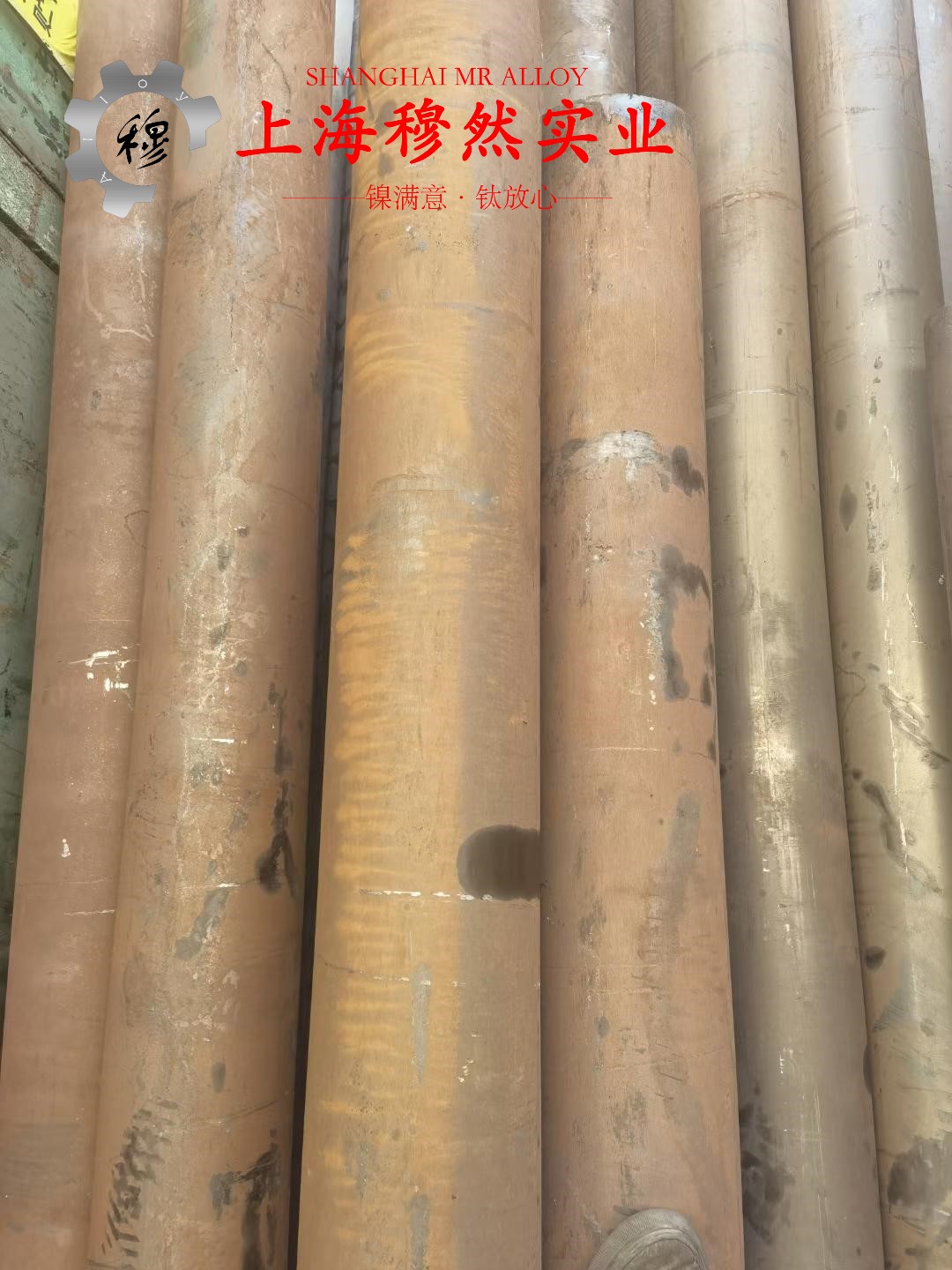

涉及行业标准时,少不了对比ASMEB16.68(电阻合金标准)与GB/T25913-2010(铜合金技术条件)。这两个标准体系在化学成分控制、机械性能要求上有异曲同工之妙,但在蠕变性能测试方法上各有侧重。采购环节可以参考上海有色网和LME的行情数据显示,6J13康铜的现货价格在每吨83000元左右,而F2锰铜则稳定在72000元左右,反映出市场对不同高温性能表现的实际需求。

一个需要辩证的争议点在于,是否应将光谱分析作为常规监测手段?有人坚持认为,单靠光谱分析难以全面反映材料在高温条件下的微观变化,尤其是蠕变过程中微观孔洞和裂纹的形成,这些可能只有用电子显微镜(SEM)和应力-应变测量结合才能得出较完整的结论。而有人则认为,光谱分析在实时监控中具有成本优势,尤其是在维护过程中可以快速判断材料的漂移,为后续判断提供线索。

从材料选择角度看,常见的错误还包括忽略制造工艺对性能的影响,比如热处理方式对铜合金中碱土金属的影响,未充分考虑不同热处理参数会导致蠕变性能的大幅变化;误判应力水平与温度的关系,造成超负荷使用;再就是在材料采购时只看价格,忽视了供应商的质量控制体系和成分一致性。

合理利用行业标准,关注市场行情,结合全球不同信息源的数据,对铜合金的高温蠕变性能和光谱分析进行多角度评估,将帮助实现更精确的材料选型和性能预测。理解其中的争议点,也能为材料的监测和风险控制提供更有效的思路,从而确保设备的高温工作环境中保持稳定和安全。