铜镍44应变电阻合金,Cu-Ni44,作为铜基高镍合金的一支,具备较高抗拉强度与耐蚀性,在海洋、化工、电子连接等场景有广泛应用需求。围绕抗拉强度与无损检测的综合应用,本文结合混合标准体系与市场信息,给出选型与工艺决策要点。

技术参数方面,化学成分以 Cu 为基体,Ni 含量约 44%,辅以微量 Mn、Fe 等,总杂质控制在 0.3% 以下。密度约 8.9 g/cm3,熔点区间大致在 1120–1180°C。加工状态对力学性能影响显著:退火态 Re≈250–350 MPa、Rm≈420–520 MPa、A5≈40–60%;经冷加工变形20–40%时,Rm 可提升至 550–720 MPa、Re≈300–460 MPa、A5≈15–40%。抗拉强度的实际数值随加工和热处理工艺波动,应用中通常以区间化指标来控制质量。导热性与导电性均低于纯铜,但在耐腐蚀与结构强度之间实现了有效折中,Cu-Ni44 的无损检测信号对表面与近表层缺陷较为敏感,需结合多种检测手段确保缺陷可检性。

无损检测方面,铜镍44应变电阻合金的表面与近表层缺陷对渗透检测(LPI)较为友好,涡流检测对几何缺陷和近表层裂纹能提供快速筛查,热像/声发射等手段可用于疲劳监测。需要注意的是材料的导电性与微观组织变化会影响检测信号的判读,因此现场检测往往要求多源数据融合,以提升缺陷判定的可靠性。

标准与体系方面,力学试验可按美标 E8/E8M 的拉伸试验方法获取抗拉强度、屈服强度与断后伸长率,同时采用国标 GB/T 228.1-2010(金属材料 拉伸性能试验方法)进行对照,确保国内外等级与试验条件可比。无损检测方面,渗透检测遵循 ASTM E165 的标准规范,结合现场的涡流检测和声发射评估,使缺陷评估覆盖表面与近表层区域。混合使用美标/国标体系,有助于全球供应链的一致性与互认。

市场行情方面,铜镍44应变电阻合金的成本与铜、镍价格波动相关,行情信息常以 LME 与上海有色网为参照源,价格波动往往与原材料库存、汇率及宏观需求叠加相关联。结合美标/国标检测与国内外行情,能更准确地把控材料选型与工艺成本。

材料选型的三大误区:一是只看单一强度指标,忽略耐蚀性、无损检测难度与焊接性;二是以成本最低为唯一准绳,忽视加工难度与缺陷控制成本;三是以 Ni 含量越高越好,忽略应变硬化与脆性之间的平衡,导致疲劳寿命与制造稳定性受影响。

技术争议点在于,是否应该通过工作硬化为主的处理路线来提升抗拉强度,还是通过热处理与微观组织控制来保持更佳的韧性与耐疲劳性。应用场景不同,传感件、海水结构件等对强度、无损检测敏感性及焊接性要求各异,市场内对两种策略的支持度存在分歧。

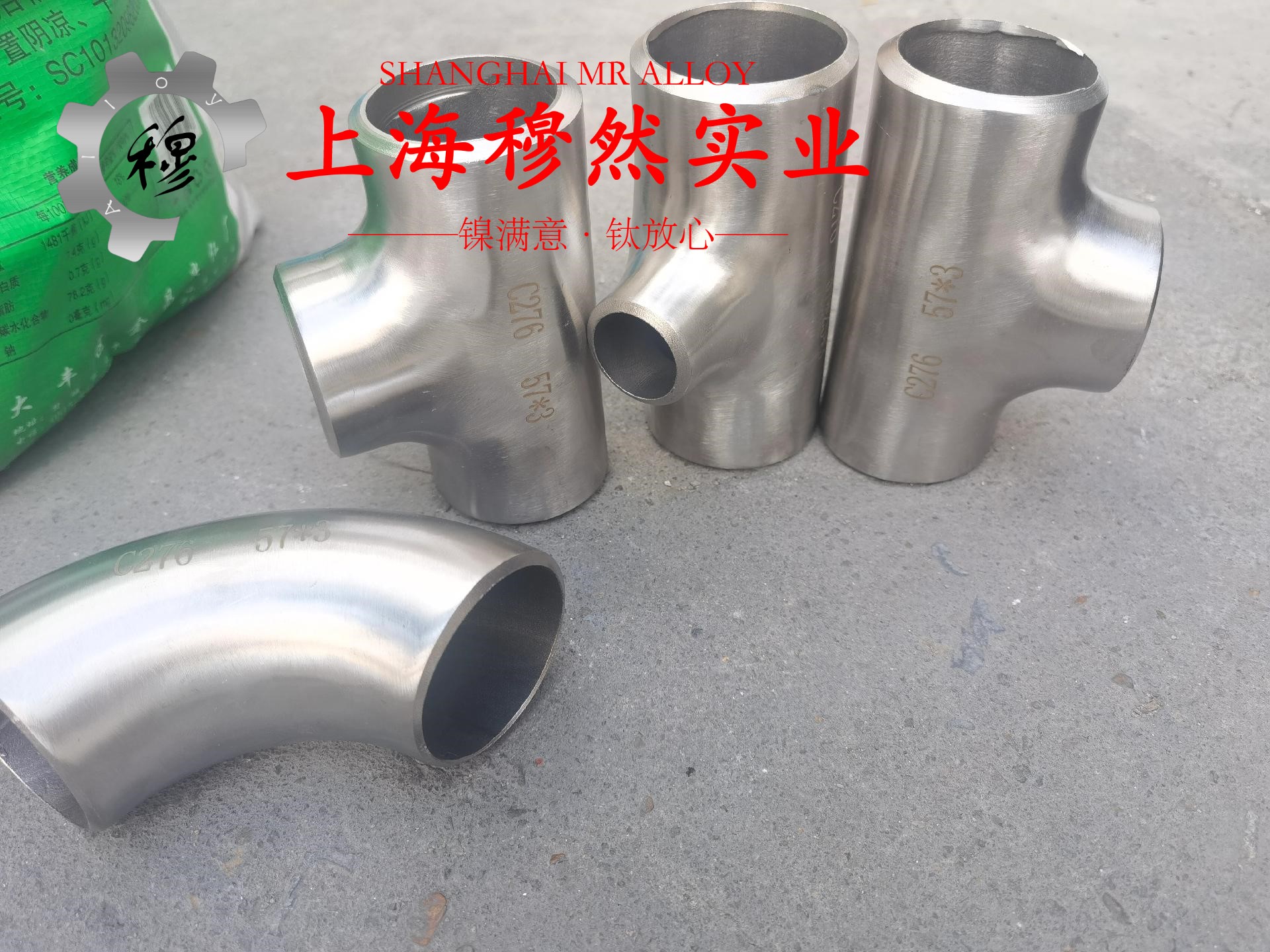

应用领域方面,铜镍44应变电阻合金在船舶管路、海水系统、耐蚀导电件、传感封装件等场景表现出较高的综合性能。通过对化学成分、加工状态、热处理与检测方案的综合优化,能实现稳定的抗拉强度与可靠的无损评估。若需进一步落地,建议结合具体部件的应力水平、工作环境、焊接工艺与维护周期,制定针对性的试验计划与检测方案。