1J22精密合金毛细管市场价格分析:技术参数与误区解析

在精密电子、医疗器械以及科研仪器制造中,1J22合金毛细管作为一种特殊合金材料,因其出色的耐腐蚀和导热性能而被广泛采用。不过,关于其价格,特别是每公斤的行情,很多用户仍然存有疑问。本文将结合行业标准、市场行情,以及常见的选材误区,为您提供一份详尽的分析。

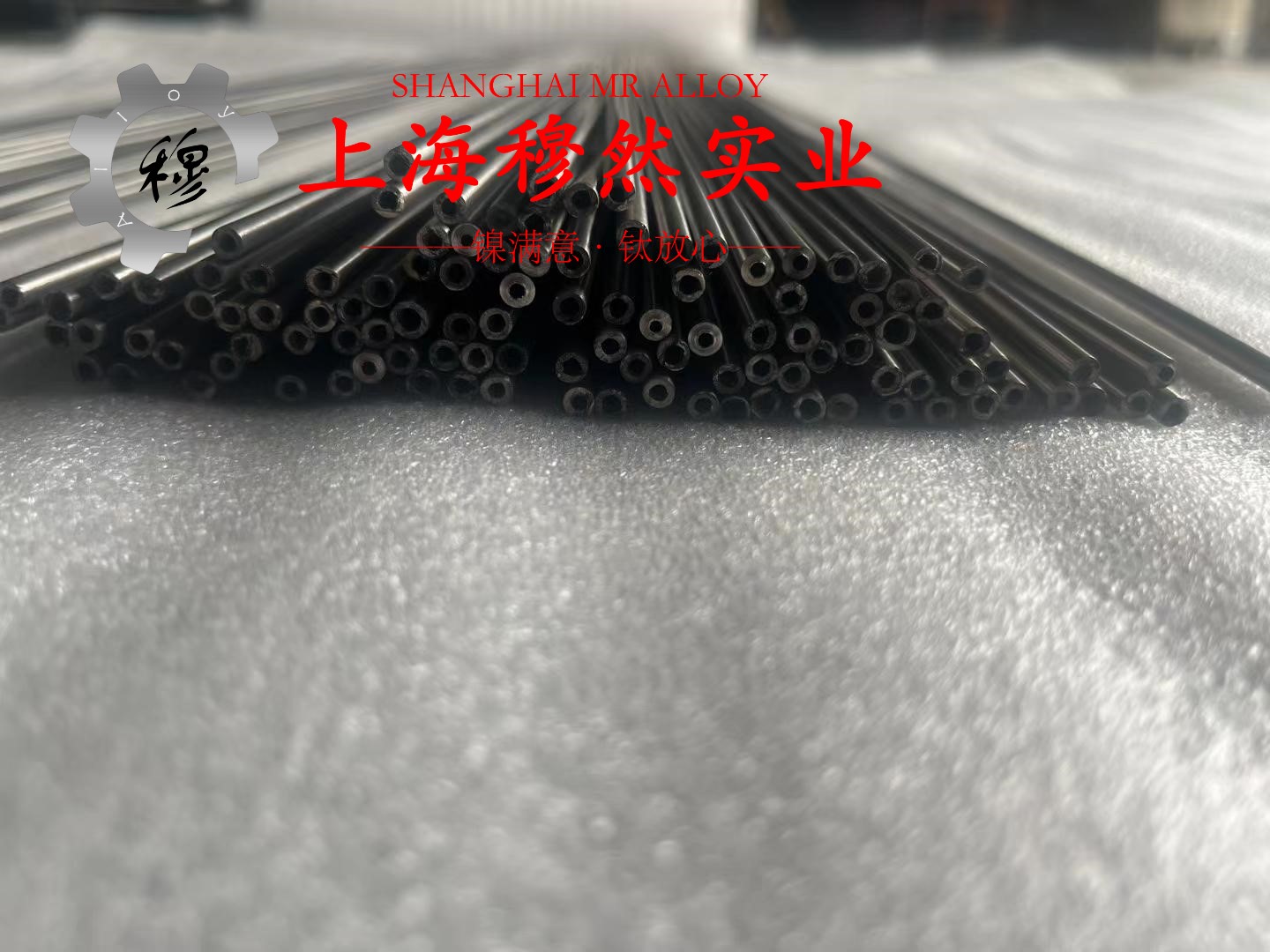

1J22合金基本技术参数

作为一款以铜镍合金为基础的材料,1J22毛细管具有优异的耐腐蚀性,特别在碱性、海水环境中表现出色。其主要化学成分包括铜(Cu)、镍(Ni)以及少量的铁(Fe)和锰(Mn),符合有关标准中的化学成分限值。典型的化学成分配比为铜余额,镍比例大约在20%左右,铁和锰含量在系统范围内。

在尺寸规格方面,1J22毛细管的直径从0.2mm到2mm不等,壁厚多为0.03mm到0.2mm,长度可根据需求定制,精度控制达到±0.01mm的范围。机械性能方面,拉伸强度通常在270-340MPa之间,延伸率达到10%以上,足以满足高精度微管的制造要求。

热传导性能也是其一大优点,线性导热系数大致在110-120W/m·K范围,符合ASTM B170-15《铜及铜合金规格》以及AMS 4535标准中的相关性能指标。这保证了毛细管在散热方面的优劣,特别适合高密度电子封装。

市场行情与价格走势

根据上海有色网数据显示,受宏观金属市场波动影响,1J22合金毛细管的价格近年来有明显的变化。以2024年第一季度的市场数据为例,LME铜价维持在每吨7000美元左右,前期的价格波动直接传导至镍合金料价。目前在国内市场,厂家报价大约在每公斤200-250元人民币之间(约合30-37美元),价格受到原材料采购成本、加工工艺复杂度以及当前市场供需关系的影响。

在美国产行业标准下(ASTM/B170-15),合金的认证和验收检验费用也会对整体成本产生影响。而在国内,依据GB/T 5231-2012标准,1J22合金毛细管的严格检验确保了其在高端应用中的可靠性。从成本控制角度来看,国内毛细管的批量生产成本在150-220元人民币每公斤,溢价空间则与特殊规格和高纯度要求有关。

选材误区与潜在风险

在选用1J22合金毛细管时,几个常见的误区可能会影响最终性能和成本效率。其中,误用铜合金全部替代的想法,是最普遍的错误。有人认为只要价格便宜就可以大量采购,忽略了镍元素对耐腐蚀性能的决定性作用,尤其在海水等严苛环境下,不同铜合金的性能差异巨大。

第三个误区在于忽视尺寸精度与壁厚的匹配。技术上,毛细管的尺寸严格对应标准,否则极易造成产品装配困难或导热性能降低。例如,标准中的壁厚误差超过±0.02mm,便可能引发热传导不良或机械断裂。

错用低纯度或成分不明的原材料,是另一大风险。当品牌供应不明确或未提供相关合格证书时,可能导致后续使用中出现腐蚀、变形等问题,影响设备稳定性。

技术争议点:材料心材的浸蚀耐受性

关于1J22毛细管的耐蚀性能,有领域人士提出争议:是否应考虑使用合金外层包覆以提升耐腐蚀性,还是依赖单一合金本身的性能。有人主张在实际应用中采用镀层或包覆的解决方案以应对更苛刻环境,但也有人坚持用纯合金实现成本控制和工艺简化。对这一争议,要结合具体使用环境和成本预算进行权衡。

结合中美、国内外标准的实际应用

在界定产品规格时,既要遵循ASTM标准,确保国际通用性,又应依据中国的GB标准,以满足国内应用的法律法规和检测要求。比如,国内出口时,按照GB/T 24370-2009铜及铜合金检验规程进行,进口时则依据AMS 4535标准进行验证。

价格方面,国外市场如LME铜价稳定后,辅以国内采购渠道的差异,毛细管的价格有所不同。通过对比,我们能发现,直接从国内厂家采购,在大批量订单中,配合国际行情,价格在200元/公斤左右,低于进口加关税的成本。

综合来看,1J22精密合金毛细管在性能和价格的平衡点上,依赖合理的选材、符合标准的生产流程以及对行业动态的敏锐把握,才能在高端应用中发挥应有的作用。价格的持续波动提醒着我们,要时刻关注原材料市场和检测认证的最新变化,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。