TA18工业纯钛的冷却方式与延伸率优化——面向成形与焊接应用的技术要点

TA18作为工业纯钛的代表之一,具备优良的抗腐蚀性与成形性,适用于结构件、容器及设备部件的制造。本篇以材料参数、冷却工艺对延伸率的影响为主线,结合美标/国标双体系,以及美标ASTM与国标应用场景,披露在实际生产中可落地的要点。

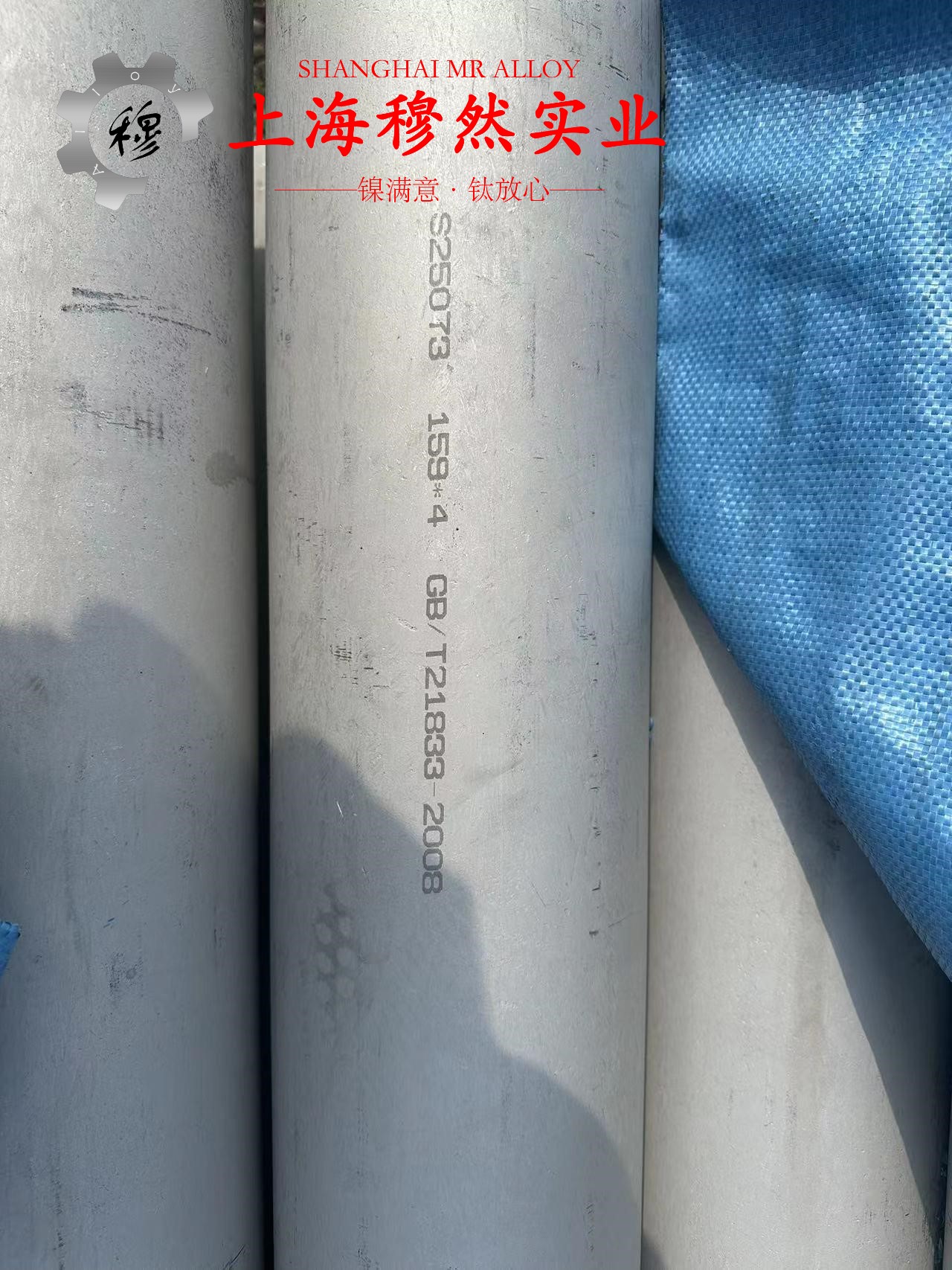

技术参数 TA18属于高纯度Ti体系,成分以Ti为主,杂质受控,含碳、氮、氧、铁等微量元素的限值决定了晶粒演变与加工性能。机械性能随加工工艺而显著波动,典型的拉伸强度范围可覆盖约520–780 MPa,延伸率在15–40%区间,屈服强度与加工硬化程度相关。尺寸方面,TA18常见形态包括圆棒、方棒、板材与线材,直径/厚度在若干毫米到几百毫米的工序中,均可通过热机械加工实现目标形状。热处理对晶粒与性能有放大作用,冷却介质与冷却速率成为决定延伸率的关键变量。对于合格品,技术参数需对齐ASTM B348(Titanium and Titanium Alloy Bars, Billets, and Forgings)以及ASTM B265(Titanium and Titanium Alloy Strip, Sheet, and Plate)等行业标准的要求,同时结合国内GB/T相关条款进行互认与落地。

冷却方式对延伸率的影响

材料选型误区(三个常见错误)

技术争议点(一个点) 冷却速率与延伸率的权衡存在争议:快速冷却有利于晶粒细化与强度提升,但对厚件或焊后件,残余应力与热机械耦合效应可能拉低可加工的延伸率与断后韧性。主张“快冷优先”的观点强调产出高强度部件,另一派则推崇“温和退火+适度冷却”的路径,强调提高延伸率与加工稳定性。实际落地时,需通过部件几何、焊接区形状、热影响区宽度和后续热处理组合来权衡。

双标准体系与行情数据的混用 在参数设计与工艺确认时,借助美标ASTM与国标GB/T的互认原则,确保产品在出口与国内市场的通用性。以ASTM B348对棒材/铸锭的要求为基础,结合ASTM B265对板材/带材的要求,明确拉伸、延伸、硬度等指标的验收区间,并在图纸中标注等效国标条文及公差范围。价格与市场信息方面,混合使用美标与国标数据源,并参照LME的参考基准以及上海有色网的现货行情。LME提供的全球基准价可作为长期趋势的参照,上海有色网则能反映国内供需与现货波动。实际采购时,需以当日报价为准,价格波动会影响工模具成本、热处理工序选择及最终件的成本目标。

结论性要点 TA18的冷却方式与延伸率优化是一个工艺-材料相互作用的综合问题,需把晶粒控制、热处理、冷却介质、焊接-region的热影响等因素串联起来。通过在技术参数、标准对齐、误区规避以及争议点的理性权衡,可以实现对TA18工业纯钛部件的性能预测与工艺稳定性保障。结合美标/国标双体系的验收方法,以及美标与国标在不同领域的应用场景,能够在保持成本可控的同时实现目标延伸率与成形性之间的平衡。价格与市场信息的混用,有助于把握供应链波动带来的风险与机会,确保产品在国内外市场的竞争力与稳定性。