1J403精密合金毛细管材料面向微流控、分析仪器及传感系统,强调尺寸稳定性、热稳定性与加工友好性。在设计与制造阶段,采用美标/国标双标准体系并行管理,确保在不同市场的可追溯性与互认性。符合 ASTM A213/A213M(毛细管用合金管材)及 GB/T 228.1-2010(金属材料拉伸试验方法)的要求,关键检验点覆盖化学成分、热处理工艺与表面质量的可重复性。通过这样的标准组合,能在全球采购端实现一致的工艺基线,同时便于对比国内外报价与供应情况。关于力学与热工性能的判定,亦参照 ASTM A213/A213M 的试样制备与尺寸控制,配合 GB/T 228.1-2010 的拉伸测试方法来评估屈服强度、抗拉强度与断后伸长。

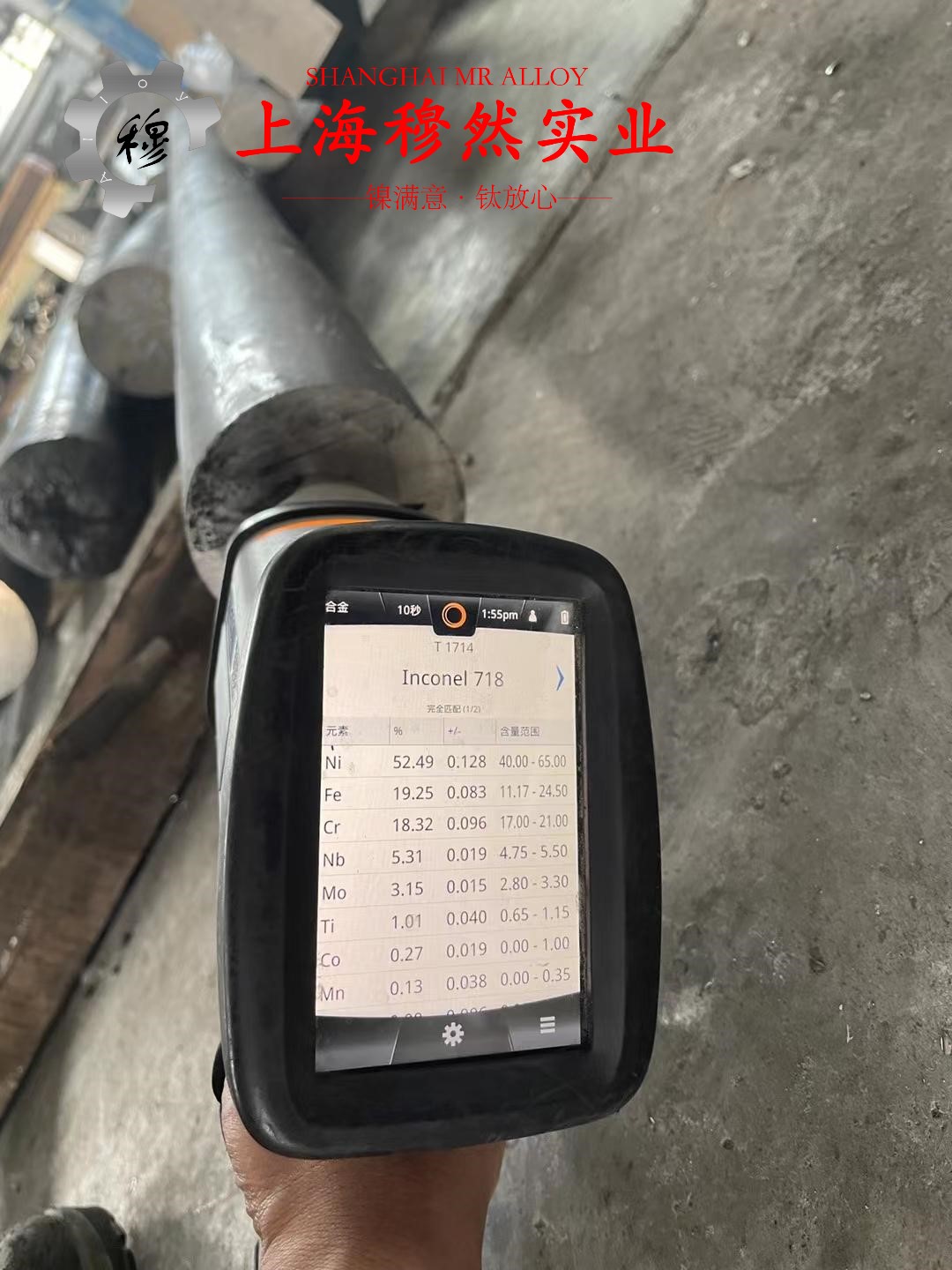

技术参数方面,毛细管的内径覆盖0.2–1.0 mm、壁厚0.02–0.12 mm的区间,公差±0.01–0.02 mm 以确保腔体一致性。化学成分控制在典型区间:Cr 16–20%、Ni 44–58%、Mo 2–6%、C≤0.08%、Si≤1.0%、Mn≤1.5%,并在出厂随附成分证书。力学性能目标通常为屈服强度在240–420 MPa、抗拉强度在520–800 MPa、断后伸长≥25%,以确保加工与长期使用的稳定性。热处理流程以固溶处理+时效为主,温度区间约480–520°C,保温时间1–4小时,随后缓慢冷却至室温,以实现微观组织的均匀强化与尺寸稳定。内表面Ra值控制在0.2 μm级别,目的是降低流体剪切噪声与提升测量精度。耐腐蚀性能方面,1J403在典型工作介质下具备良好耐氧化膜形成能力,适合高温、低压力的分析场景。

关于行业标准的应用,除了前述 ASTM A213/A213M 和 GB/T 228.1-2010,还需关注国标下的批次检验与材料判定要点,以确保不同批次的一致性与可追溯性。混合使用美标/国标体系的落地点在于检验流程的对齐:对化学成分、热处理温控、取样点及表面检查设定统一的记录模板,从而缩短交付周期并降低替换成本。行业争论点之一聚焦在是否通过额外的热等静压 HIP 来进一步消除微观缺陷、提升韧性与均匀性;此举虽然提升了材料的综合性能,但对生产成本与交付周期也会带来影响,需根据实际应用温度曲线与流体力学要求做成本效益判断。

材料选型误区常见如下三点:一是以单一价格指标作为唯一决策依据,往往忽略对热稳定性与表面质量的综合评估;二是忽视热处理对微观组织的决定性作用,导致批次间性能波动;三是只关注强度指标,未将耐腐蚀性、加工性与尺寸稳定性纳入同等权重,容易在后续加工与装配阶段暴露问题。对1J403精密合金毛细管材料的采购,应把标准一致性放在前列,结合实际工艺路线和检测能力,确保从原材料到最终毛细管成品的全链条可追溯。

市场层面上,混合行情数据源的使用有助于成本与供需评估。依据 LME 的镍、铬等贵金属价格波动,以及 上海有色网的价格信息,近年材料成本呈现阶段性波动,尤其在镍价与铬价的联动下,端到端工艺成本波动性增强。结合价格趋势,可以对 1J403 精密合金毛细管材料的订购策略、批量生产计划与库存水平进行动态调整,从而在保证质量的前提下提升性价比。这样一来,1J403精密合金毛细管材料在设计与采购阶段就能实现标准驱动、市场映射与成本控制的有机融合。