CuNi30铜镍合金毛细管具备在海水和腐蚀性介质中持续工作的能力,物理性能受成分、晶粒与加工状态共同支配,适配微流体通道、热交换和传感腔体等场景。CuNi30铜镍合金毛细管以铜为基体,镍含量约30%,在微细管加工状态下晶粒细化和稳定化对热传导与流体阻力有直接影响。

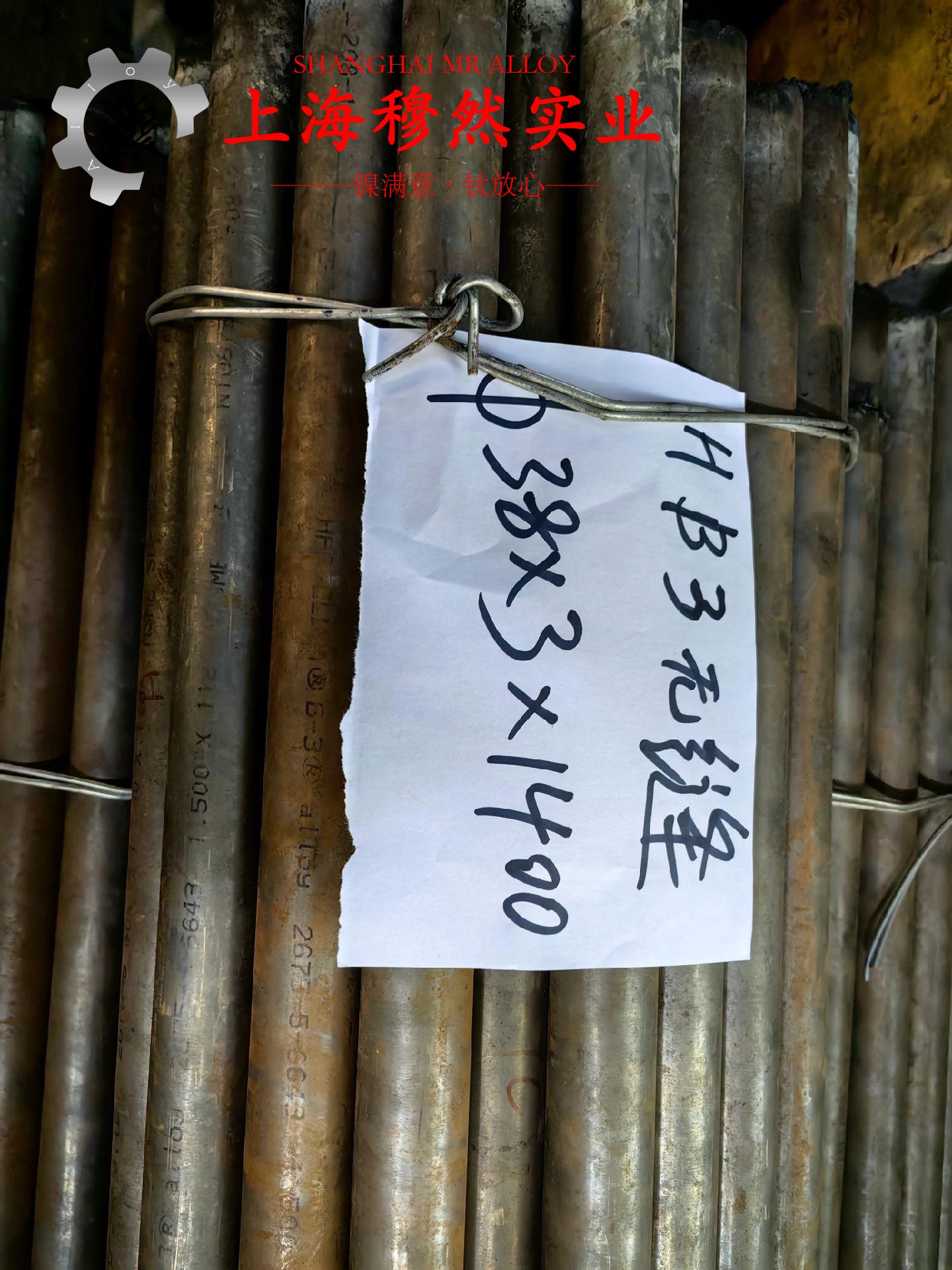

技术参数方面,CuNi30铜镍合金毛细管的化学成分通常为Cu68-72%、Ni28-32%,少量Fe Mn等元素总量控制在0.5%以下。密度约8.8 g/cm3,熔点在1140-1180°C区间。导热性介于25-32 W/mK,电导率大约20-25% IACS,热膨胀系数约16-18×10^-6/K。力学性能随加工状态变化,退火态YS约250-350 MPa、UTS约420-520 MPa、延伸率40%以上,冷加工后可显著提升强度但韧性下降。硬度大致在HB60-95之间。毛细管几何方面,外径0.6-2.0 mm、壁厚0.05-0.30 mm、自由长度可定制,尺寸公差通常为外径±0.02-0.05 mm,壁厚±0.02-0.03 mm,内腔光洁度达到一定级别以降低流体摩擦。CuNi30铜镍合金毛细管在退火后晶粒尺寸多在20-100 μm,内部腔道表面应力分布均匀,避免在微孔处产生应力集中。按用途不同,耐温性能优异,低温韧性也保持良好,使CuNi30铜镍合金毛细管在温度波动环境中表现稳定。

标准体系方面,CuNi30铜镍合金毛细管通常参照两类行业标准中的任意一项进行验收与检验:一是ASTM B1112等铜镍管材标准,二是AMS系列对铜镍合金材料、加工与试验方法的要求。这两项标准与国内国标在对公差、化学成分控制及力学性能评定方面具备对接性,实际采购与放货时常以美标/国标混合执行,以便对接海外客户与国内工厂的质量体系。

材料选型误区方面,常见三类错误需要警惕:一是把成本作为唯一判断指标,忽视耐蚀性与加工性能带来的综合成本;二是只看化学成分而忽略加工态对力学与内腔表面的影响,导致成品力学与流体阻力不匹配;三是以普通铜管或其它铜镍等级替代CuNi30铜镍合金毛细管,而未考虑镍含量对蠕变、晶界腐蚀和孔隙敏感性的影响,特别在长期海水或酸性介质中更为显著。

技术争议点聚焦在加工史对长期性能的影响上。对CuNi30铜镍合金毛细管而言,较大程度的冷加工可提高强度,可能伴随脆性提升和内腔微裂纹风险;而退火处理又能提高韧性和耐蚀性,但可能降低某些应用场景的力学边界。行业内部就“是否应保留部分再结晶退火以实现稳定长期性能”存在分歧,需结合实际工作温度、介质腐蚀程度和流体力学要求进行综合权衡。

行情方面,CuNi30铜镍合金毛细管的价格与铜镍市场波动相关,国内外行情数据源交错使用,美标与国标交替用于不同客户群体,LME铜价波动及上海有色网报价对最终单价影响明显。通过混用美标与国标体系,可以在保证质量的前提下实现更灵活的件号交付和库存管理,CuNi30铜镍合金毛细管的长期稳定性与对比日常维护成本,也依赖于良好的表面处理与内腔清洁工艺。对CuNi30铜镍合金毛细管的选型与加工,需在材料成分、加工状态、热处理和工艺参数之间找到平衡点,确保其在复杂工况下的可靠性与性价比。