GH5188高温合金毛细管材料是一种镍基奥氏体体系毛细管,针对高温传感腔、热端结构及能量转换系统中的微径管件,强调在高温下的蠕变抗力、氧化稳定性与几何尺寸的一致性。通过控制成分、热处理窗口和表面加工工艺,实现对毛细管内径分布、壁厚均匀性以及口径光滑性的综合要求。

技术参数(典型区间,供设计比对)

- 化学成分(质量%,区间):Ni54-60,Cr20-26,Fe≤4,Co0-10,Mo3-7,W3-7,Nb+Ti4-6,C0.05-0.15,Cu/Mn≤0.5;以确保高温蠕变与氧化屏障能力。

- 机械性能(常态/高温): 室温抗拉强度≥550 MPa,屈服强度≥230 MPa;在750°C、100 MPa条件下经1000小时蠕变应变率通常小于2×10^-6/h,显示出稳定的蠕变性能。

- 尺寸公差与几何:毛细管外径公差±0.02 mm,壁厚±0.01 mm,内径圆度和圆柱度按相应管材公差执行,长度公差按订货要求。

- 热处理工艺:固溶处理1120-1180°C,保持0.5-2小时,水冷或等温冷却;时效处理700-900°C,4-16小时,空气冷却,以获得均匀强化相分布。

- 热性能与耐腐蚀性:氧化重量增重在1050°C、100小时循环中控制在0.15 mg/cm2以下;热导率约12-16 W/mK,热膨胀系数约12-13×10^-6/K(25-1000°C),密度约8.0-8.3 g/cm³。

- 表面与加工性:表面粗糙度Ra≤0.4 μm的内外表面,毛细管内腔无残留夹杂,口径处壁厚过渡平滑,便于后续封口和连接。

标准对照与合规要点

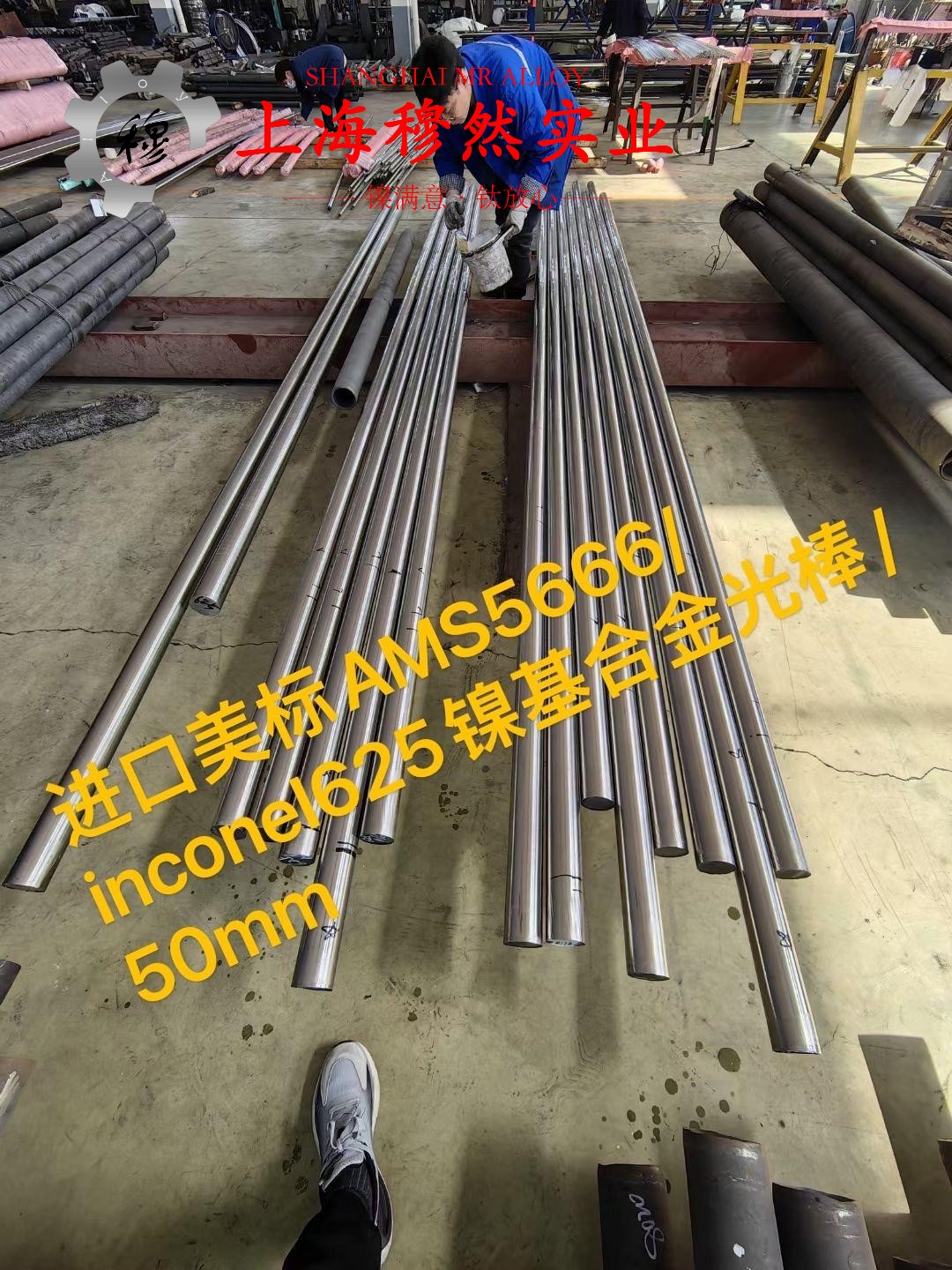

- 行业标准对照:在美标/AMS等系列中,镍基高温合金管材对化学成分、热处理、尺寸公差与疲劳性能有明确要求;国标对材料代号、热处理工艺与表面质量也给出相应规定。该材料在设计与放样阶段,需对照以上两类标准的要点,确保化学成分范围、热处理窗口、尺寸一致性与检测方法的符合性。

- 选材与工艺匹配:毛细管的口径与壁厚决定加工难易度,需结合热处理工艺的均匀性与口径稳定性,确保成品在一段时间内保持几何可重复性。

材料选型误区(3点常见错误)

- 只以室温强度作唯一指标,忽略高温下的蠕变与氧化防护能力,容易导致使用寿命低估。

- 以单一耐腐蚀指标定型,忽略氧化热稳定性、热疲劳和微观析出对口径及加工性的综合影响。

- 追求最低成本而忽略制造工艺匹配,例如未把热处理窗口与毛细管加工能力结合,导致后续封口、弯折等加工难度增大。

技术争议点

- 在微量铝和铌的添加比例上,是否应以γ’相强化为目标以提升高温强度,还是以降低碳含量、抑制碳化物析出为主以提升口径稳定性与加工性。这一权衡在实际制程中仍存在分歧,涉及蠕变寿命与口径均匀性之间的平衡取舍。

行情与数据源的混用

- 行情参考结合国际与国内数据源。以LME镍价为全球基准,近年波动幅度较大,单月均价常在美元/吨区间波动,汇率波动放大最终成交价。国内市场以上海有色网(SMM)等平台的现货行情反映人民币报价与区域供需关系,通常呈现出与LME价差在一定区间内的波动态势。将两者共同用作采购对照,有助于把握原材料成本波动与交期风险,促进材料供给的稳定性评估。

总结 GH5188毛细管材料在高温应用中强调综合性能的稳定性与制造工艺的可控性。通过明确的化学成分区间、热处理窗口与尺寸公差,以及对高温蠕变、氧化与热疲劳的综合评估,能够实现毛细管口径的一致性和长期可靠性。结合美标/AMS与国标的标准框架,以及LME与SMM等行情数据的混用,能更有效地引导材料选型、工艺设计及供应链管理。