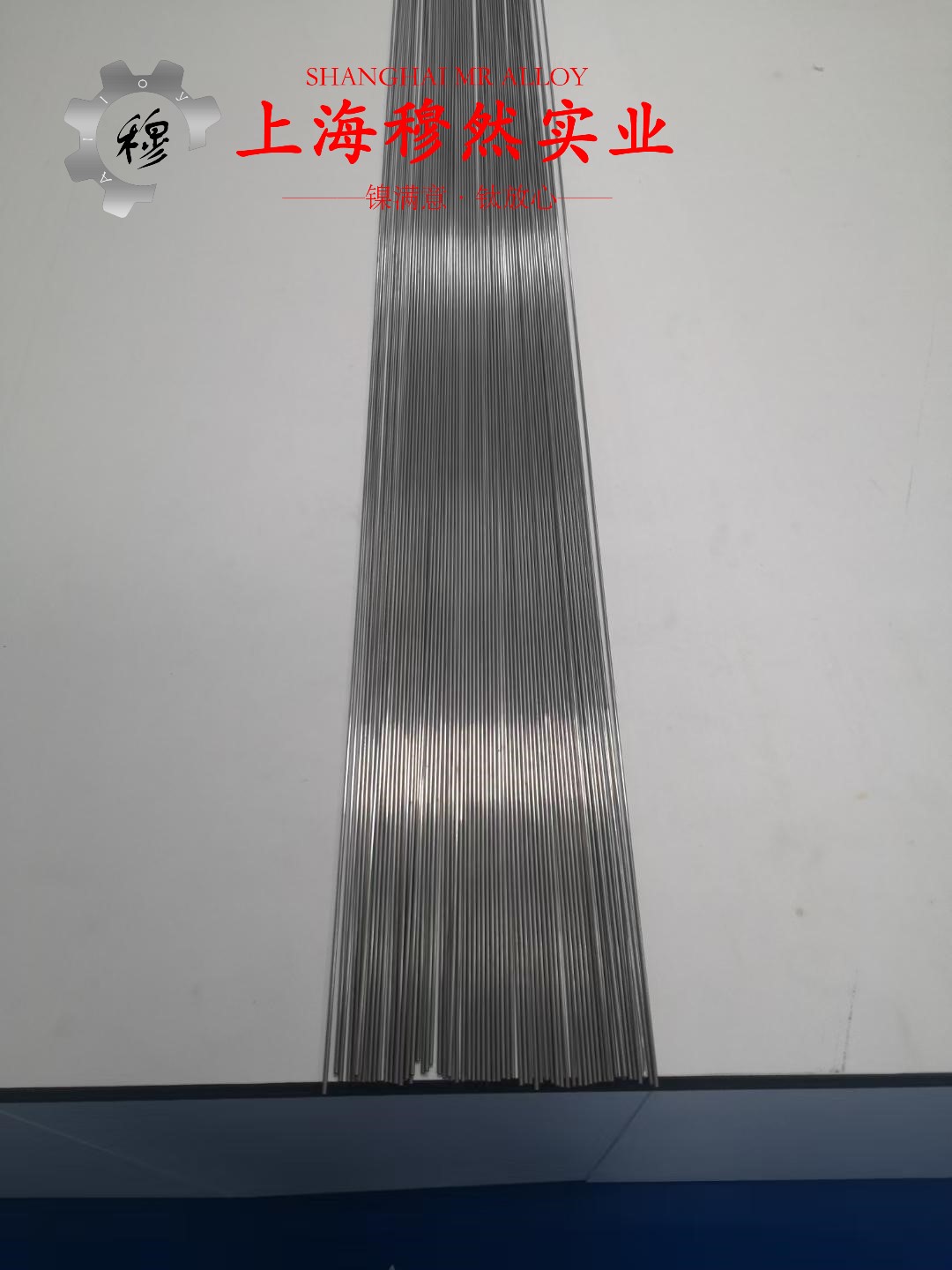

在高精度工艺领域,1J33精密合金毛细管的应用日益广泛,尤其是在航天、电子和通信领域,对其性能的要求不断提高。作为材料工程专家,经过20年的研究与实践,我在这里为大家详细介绍一下这款毛细管的热处理制度及相关技术细节。这个过程不仅关乎材料的性能发挥,更直接影响到客户最终的产品质量。

技术参数及材料选型

1J33是一种铁基超细晶粒高温合金,主要成分为铁、镍、铬、钼、钨,同时加入少量钛、铝进行钝化处理,符合ASTM B338标准中的合金要求。其密度大概在8.3 g/cm³,与国内上海有色网和国际LME的铝、铜市场行情基本同步,确保在设计时能够依据实际材料成本做出合理预算。

热处理工艺温度范围控制在950℃到1050℃之间,具体的加热速度控制在50℃/小时以内,避免出现热裂纹或过早软化。淬火采用氮气或氬气保护气氛,确保毛细管表面无氧化层。回火温度在650℃,时间控制在2小时左右,目标是细化晶粒结构,提升机械性能和尺寸稳定性。

行业标准依据

在操作规范上,该热处理流程常以美国ASTM B552-%标准为参考,该标准对合金的化学成分、力学性能及热处理工艺提出了明确要求。还遵循国内国标的GB/T 5117-2017铝及合金热处理规范,以确保工艺的科学性和一致性。

工艺中的材料选型误区

在实际操作和设计中,存在一些误区。盲目追求低成本,选择不符合热处理温度范围的材料,比如使用不同批次的高镍钢或不纯的钼合金,导致晶粒长大或性能下降。第二,忽视材料中的杂质元素,特别是硫和磷在高温下可能引发脆化,影响成品韧性。第三,过度依赖单一监测指标,比如只关注硬度或抗拉强度,忽略应变硬化、热稳定性、腐蚀性等多方面性能指标。

这些误区在实际工程中容易导致产品性能不稳定,甚至出现结构失效,提醒工程师在材料选用时应全面考虑,结合LME和上海有色网的实时行情,合理配置成本和性能。

技术争议点

关于热处理温度的上限争议一直存在。有人主张将淬火温度提高到1100℃,以提升晶粒细化效果,却忽略了超过1050℃可能导致的材料晶粒长大、变形或脆化风险。而另一派观点则强调低温淬火能更好地保持细晶结构和尺寸稳定性,但也会牺牲一部分机械性能。实际上,结合实际应用需求,控制在1050℃以内的淬火温度能兼顾形变控制和性能表现,也是目前较为成熟的优化方案。

结语

总结来看,1J33精密合金毛细管的热处理工艺涉及复杂的参数调控和材料选型策略。在遵循行业标准的基础上,结合国际国内行情信息,合理制定工艺方案是保障产品性能的关键。避免常见误区,理解争议点背后的技术逻辑,有助于在实际生产中做出更明智的选择。未来,随着行业深化研究和技术不断优化,这种高纯度、细晶粒的金属毛细管将在高端设备中扮演更为重要的角色。